家慶・家定・家茂と「大奥」の関係

「将軍」と「大奥」の生活㉚

■再び薩摩の姫君を迎えるも実子なく、5年で病没した家定

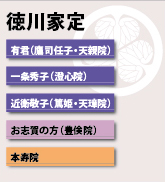

【家定と大奥の主要人物】

家定(いえさだ)の母、お美津(みつ/本寿院/ほんじゅいん)は幕臣の跡部正賢の娘といわれ、西の丸大奥に出仕した翌年、家慶のお手が付いて中﨟(ちゅうろう)となった。家定の将軍就任後、その後継者問題が持ち上がったとき、本寿院は「尼将軍」と呼ばれるほど強い影響力を持ち権勢は御台所(みだいどころ)の天璋院(てんしょういん)をも凌いだという。

家定の最初の結婚相手は、鷹司政煕(たかつかさまさひろ)の娘・有姫(ありひめ/任子/あつこ)であった。天保12年(1841)に婚礼をあげて「御簾中様/ごれんちゅうさま」と呼ばれたが、嘉永元年(1848)、疱瘡(ほうそう)により26歳で死去してしまう。その翌年には、関白一条忠良(いちじょうただよし)の十四女・秀子(ひでこ/澄心院/ちょうしんいん)を正室に迎えたが、彼女も半年あまりで死去してしまった。

嘉永6年、黒船来航から19日後の6月22日、家慶が病死すると、それを受けて家定は第13代将軍に就く。

それから3年後、薩摩藩島津家から篤姫(あつひめ/天璋院/てんしょういん)を御台所に迎えた。薩摩藩は11代将軍・家斉の御台所、広大院(茂姫)の実家であり、そのつながりで再び縁談が持ち込まれたのだ。薩摩藩主の島津斉彬(しまづなりあきら)は、一門の島津忠剛(ただたけ)の娘・お一(いち)を自身の実子(実際には養女)とし、将軍家との縁組を進めた。お一は篤姫と改名し、近衛家養女(敬子/すみこ)となって安政3年(1856)に江戸城御広敷に入り、家定と婚礼を挙げた。家定との間に子供はできなかったが関係は良かったという。家定死後、篤姫は天璋院と名乗り、幕末の大奥で影響力を持った。

家定は病弱で、性にも淡泊であったが、お手付き中﨟にお志賀(しが)という女性がいた。「御台様へお泊まりが一度あれば、自分に二度お泊まりがなければ承知しない」という言葉(『御殿女中』三田村鳶魚)が残るように、家定に愛されたようだ。家定の死後、比丘尼(びくに)となり豊倹院(ほうけんいん)と号した。他は側室も噂となるような女性もなく、家定は将軍就任から5年後の安政5年7月6日に35歳の短い生涯を終えた。実子はなかった。